ブログ

ブログ

2025.07.29

感触あそび(1歳児クラス)

1歳児クラスでは、さまざまな素材を使った感触あそびを楽しんでいます。

小麦粉粘土や米粉粘土、春雨、寒天、片栗粉など、どれも手に取ると感触がまったく違って、子どもたちは毎回新しい発見に夢中です。

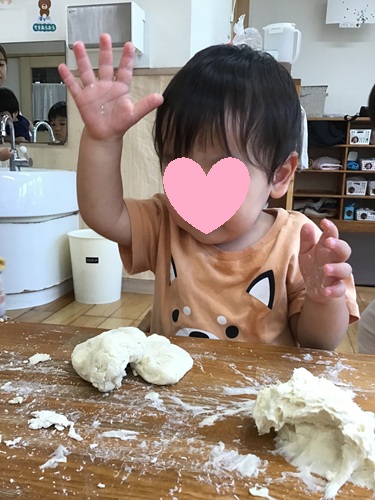

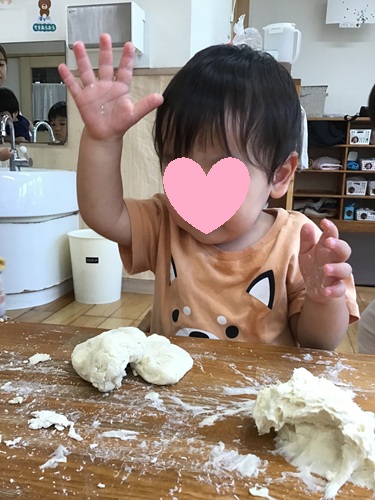

ある日、小麦粉粘土と米粉粘土を一緒に出してみました。

すると、さっそく「色がちがう!」と気づいた子が。

黄色っぽい小麦粉粘土と、真っ白な米粉粘土。

見た目の違いだけでなく、触ってみるとさらにおもしろさが広がります。

指でこすってみると、米粉粘土はパラパラと崩れるような感触。

一方、小麦粉粘土はしっとりとしていて、同じようにはなりません。

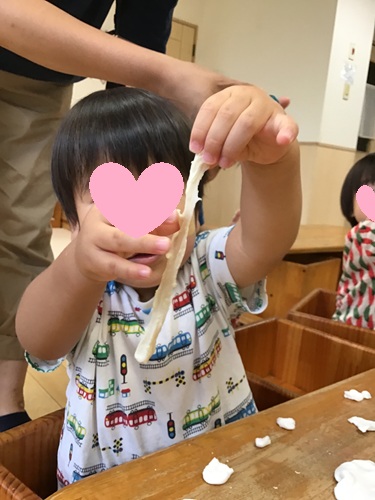

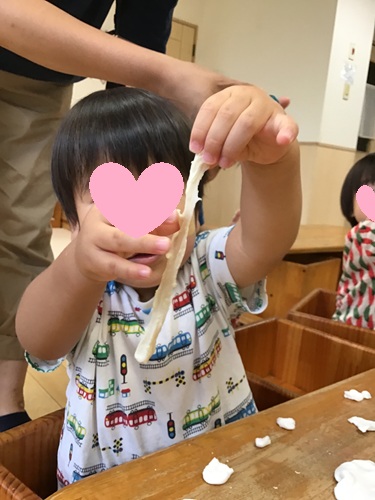

引っ張ってみると、小麦粉粘土はよく伸び、米粉粘土はちぎれやすい。

そんな違いにも自然と気づき、「なんで?」と不思議そうな顔をする子もいました。

中には米粉粘土の香りが気になったのか、じっと匂いを嗅ぐ姿も。

子どもたちの五感は本当に鋭いですね。

1歳児でも、“違いに気づく”“不思議に思う”“試してみる”といった姿がたくさん見られます。

その様子はまるで、小さな研究者のよう。

まだ言葉にはならなくても、表情やしぐさから伝わってくる気持ちを、保育者が受け止め、言葉にして返してあげることで、子どもたちの体験がより豊かなものになっていきます。

また別の日には、つるんとした硬めの小麦粉粘土と、手にくっつくくらい柔らかい“べちょべちょ粘土”を用意してみました。

すると、手でペタペタと叩いて、まるで餅つきのような遊びに。

くっつく粘土と、くっつかない粘土の違いを感じながら、嬉しそうに何度も確かめていました。

でも、やっぱりべちょべちょ粘土は少し苦手だったようで…

最後はそっと手を引っ込める姿も。

こうした感触あそびは、単なる「楽しい遊び」ではなく、子どもたちが五感をフルに使って素材と向き合い、違いに気づき、考え、試してみる貴重な学びの時間です。

私たち保育者も、子どもたちと一緒にその「おもしろい!」を共有しながら、さらに広がる世界へと導いていけたらと思います。

小麦粉粘土や米粉粘土、春雨、寒天、片栗粉など、どれも手に取ると感触がまったく違って、子どもたちは毎回新しい発見に夢中です。

ある日、小麦粉粘土と米粉粘土を一緒に出してみました。

すると、さっそく「色がちがう!」と気づいた子が。

黄色っぽい小麦粉粘土と、真っ白な米粉粘土。

見た目の違いだけでなく、触ってみるとさらにおもしろさが広がります。

指でこすってみると、米粉粘土はパラパラと崩れるような感触。

一方、小麦粉粘土はしっとりとしていて、同じようにはなりません。

引っ張ってみると、小麦粉粘土はよく伸び、米粉粘土はちぎれやすい。

そんな違いにも自然と気づき、「なんで?」と不思議そうな顔をする子もいました。

中には米粉粘土の香りが気になったのか、じっと匂いを嗅ぐ姿も。

子どもたちの五感は本当に鋭いですね。

1歳児でも、“違いに気づく”“不思議に思う”“試してみる”といった姿がたくさん見られます。

その様子はまるで、小さな研究者のよう。

まだ言葉にはならなくても、表情やしぐさから伝わってくる気持ちを、保育者が受け止め、言葉にして返してあげることで、子どもたちの体験がより豊かなものになっていきます。

また別の日には、つるんとした硬めの小麦粉粘土と、手にくっつくくらい柔らかい“べちょべちょ粘土”を用意してみました。

すると、手でペタペタと叩いて、まるで餅つきのような遊びに。

くっつく粘土と、くっつかない粘土の違いを感じながら、嬉しそうに何度も確かめていました。

でも、やっぱりべちょべちょ粘土は少し苦手だったようで…

最後はそっと手を引っ込める姿も。

こうした感触あそびは、単なる「楽しい遊び」ではなく、子どもたちが五感をフルに使って素材と向き合い、違いに気づき、考え、試してみる貴重な学びの時間です。

私たち保育者も、子どもたちと一緒にその「おもしろい!」を共有しながら、さらに広がる世界へと導いていけたらと思います。